DOCUMENTER – Hari pertama begitu singkat, seperti hujan rintik-rintik sore itu mengantar saya sampai di Pameran Arsip Film Asal-Usul Film Wonderen Uit Pygmy Land. Di hari pertama, saya hanya mengalami pertanyaan-pertanyaan tentang film dokumenter visual dan bersalaman dengan orang-orang yang saya belum pernah bertemu sebelumnya. Mungkin saya perlu berkenalan dengan mereka sebagai teman diskusi tentang dunia perfileman.

Saya berkenalan dengan Harun Rumbarar, ex ketua Papuan Voice Film yang saat ini beternak sapi di Kabupaten Keerom Papua, dari cerita dia, saya jadi kagum sama pria bertubuh kecil yang terlihat gelisa dengan beberapa hal yang dia kerjakan, tentu saja kegelisahaan itu tentang film yang dia kerjakan di Papua. Hampir semua karya Harun adalah Community Video, karya dokumenter yang dibuat bersama masyarakat untuk menentukan narasi dalam film.

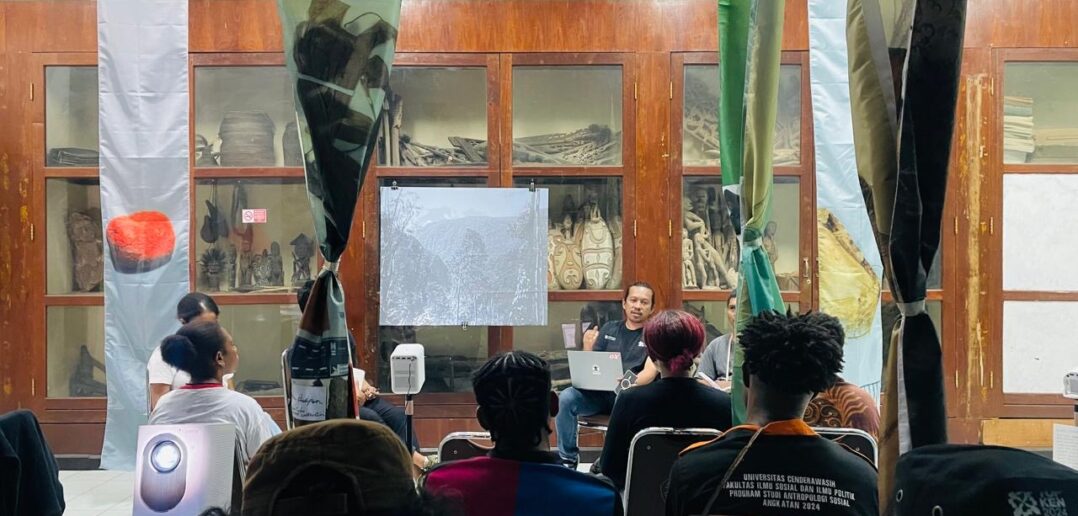

Hari kedua saya cukup panjang, sedikit dalam, kami duduk dalam ruang Pameran untuk mengalami diskusi tentang Antropologi Visual dari Enrico Kondologit; seorang antropolog, kurator, dan Kepala Museum Uncen Papua.”Antropologi Visual adalah arsip masa depan yang menjanjikan,” kata Enrico. Saya baru tahu saat itu tentang arsip visual itu. Kaka Enrico meyakini visual lebih baik dari buku di era digital kontemporer sebagai penelitian, pendidikan dan refleksi sejarah.

Saya perpikir sebagai seorang yang sok tahu atau awam bahwa, buku dan visual sama pentingnya, tidak semua visual dapat menangkap sesuatu secara tuntas, begitu pun dengan teks dalam buku. Pameran Arsip Film Asal-Usul Film Wonderen Uit Pygmy Land ini suatu ruang yang menampilkan rekaman sejarah dan ingatan kolektif sebagai arsip yang penting karena menyimpan ekspresi wajah, bahasa tubuh, suara dan lanskap yang sulit ditangkap teks.

Filsuf Michel Foucault dalam Larcheologie du savour (1969) menggunakan istilah arsip sebagai aturan dan sistem yang menentukan apa yang bisa diucapkan, dicatat, dan diingat pada suatu periode. Berdeda dengan filsuf Jacques Derrida dalam Archive Fever (1995), ia melihat arsip sebagai ruang hasrat untuk mengingat sekaligus mengendalikan. Arsip menciptakan pengetahuan, tapi juga berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk menentukan memori kolektif.

Hari ketiga cuaca sedikit mendung dan saya tetap pergi ke tempat pameran, seakan saya haus tentang diskusi film dokumenter. Sampai di pintu Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasi, tidak banyak orang berdiri di wajah pintu masuk, hanya sepuluh orang di kota mahasiswa terbanyak di Tanah Papua yang siap mengikuti diskusi dengan topik, Membangun Infrastruktur Dan Suprastruktur Film Kita. Iam Murda, pendiri dan Ketua Indonesia Art Movement (IAM) seniman yang lahir besar Papua bercerita.”Kita punya Infrastruktur tapi ruang untuk apresiasi itulah yang kurang di Papua.”

Iam berpesan,”Ade-ade tidak perlu tunggu alat yang lengkap, seperti film Miki Wuka, Warekma, itu hanya pakai kamera handphone yang biasa tapi menjadi film dokumenter etnografi. Sulit kalau seperti kaka ini (kulit putih rambut lurus) yang masuk ke daerah ambil gambar. Jadi saatnya untuk ade-ade berkarya hari ini untuk arsip kedepan sebagai pengetahuan untuk generasi.”

Kamis, 31 Juli 2025 di KEDIAMAN Indonesia Art Movement, saya ikut menyaksikan film Warekma: Representasi Visual Kamatian Suku Hubula Dalam Bingkai Film Dokumenter Etnografi.”Film ini sebagai arsip untuk ade-ade saya kedepan nanti, paling tidak untuk anak-anak dari kaka saya yang sudah almarhum. Biar tidak seperti saya yang tidak bisa melihat wajah bapa saya karena saat itu tidak seperti sekarang yang memiliki kamera digital,” cerita Miki Wuku dengan busana Koteka dengan wujud kesedihan diatas panggung sebelum acara pemutaran film Warekma dimulai.

Yonri Revolt, pendiri Yoikatra, sebuah kolektif yang berbasis di kota Timika bercerita tentang proses produksi beberapa karya di Papua, khususnya di kota Timika, salahsatunya, film Mayday! May Day! Mayday! (2022) yang memenangkan Peransi Award di Arkipel-International Documentary and Experimental Film Festival. Film itu sebagai advokasi para karyawan yang mogok kerja dari Perusahaan PT. Freeport Indonesia__bercerita tentang para karyawan yang bertahan hidup selamah lima tahun.

Yonri bercerita,“Sulit untuk kerja-kerja aktivisme di Timika karena dikelilingi oleh markas militer, apalagi masuk ke wilayah Perusahaan. Itu saya alami saat pembuatan beberapa film di Timika Papua. Saya juga sudah membuat film dokumenar, The Silent Path, memenangkan film Panjang Indonesia terbaik di FFD Yogyakarta 2024.”

Saya tidak memiliki waktu untuk bercerita dengan Yonri Revolt, ia terlihat sibuk merekam setiap kegiatan pameran. Beberapa hal menarik dari Yonri adalah soal aktivisme dan film dokumenter, saya bertemu sesuatu yang sama dengan Harun Rumbarar, seorang aktivis media yang melihat film dokumenter sebagai media advokasi. Harun berpendapat, kita perlu kaderisasi dan kita perlu ciptakan ruang kerja sama yang semua orang bisa menikmati film, tidak hanya kita orang-orang film.

Rasanya cepat diskusi akan berlalu, Iam Murda mengakhiri diskusi dengan getaran suara hati yang dalam, Ia ingin anak-anak Papua perlu berkarya saat ini, perlu bersama untuk membangun karya-karya yang sederhana. Ekosistem ada, kita hanya perlu kemauan yang tinggi untuk memulai hari ini. Pengetahuan ada semua, hanya kita mau atau tidak. Ada banyak hal di Papua yang perlu mengarsipkan untuk bisa dipelajari generasi di kemudian hari. Iam Murda sepakat dengan pikiran Harun Rumbarar dan Yonri Revolt soal kaderisasi dan aktivisme.

Dari wajah pintu masuk Pameran Arsip Film Asal-Usul Film Wonderen Uit Pygmy Land, di gedung Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, cahaya bulan seakan bertemu kami dalam cahaya senyum yang ceriah, mungkin cahaya bulan itu selalu bertemu grup Mambesak setiap malam di tempat ini saat mereka bernyanyi dalam bahasa Papua pada tahun 1978-1983.

Sayangnya tidak banyak mahasiswa Papua yang ingin belajar tentang dokumenter visual sebagai salahsatu medium penting dalam pengarsipan sejarah, antropolog untuk generasi muda Papua. Saya dan tiga mahasiswa berdiri depan gedung pameran sambil menikmati kopi dan sedikit makanan ringan. Dari sibuan mahasiswa Papua yang berada di kota Jayapura hanya mereka tiga yang hadir untuk mengikuti diskusi tentang film dokumenter sebagai pengetahuan yang perlu dipelajari di era teknologi modern.

Hanya beberapa menit, kami kembali ke ruang Pameran Temporer Museum Loka Budaya Uncen untuk diskusi lagi dengan topik”Sinema Kolonial di Papua” oleh Andy Tagihuma, pendiri Komunitas Sastra Papua (2009), Andy bercerita sejarah teknologi film masuk di Papua sekitar tahun 1920-an, berkembang hingga tahun 1930-an di Holandia (Jayapura) di bawa pemerintahan kolonial Belanda, pertama kali di putar sebagai hiburan para tentara dan pegawai Belanda.

Tahun 1940-an setelah kota Holandia (Jayapura) menjadi pusat Pemerintahan Belanda, pertama kali Bioskop di putar di Papua. Tahun 1950-an sampai tahun 1960-an setelah Perang Dunia II, jaringan Bioskop berkembang di kota-kota di Papua, seperti kota Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Biak. Kabanyakan film yang mereka putar adalah film dari Belanda dan Amerika, setelah Papua bergabung dengan Indonesia tahun 1963 mulai ada film dari Indonesia.

Di Era Indonesia tahun 1990-an, banyak film muncul dari Papua. Jika dilihat dari film panjang dari tangan orang asli Papua yang dikerjakan oleh Henry W. Muabuay berjudul”Silet di Belantara Digoel Papua” (2015). Ada film Orpa (2015) yang dikerjakan oleh Theo Rumansara. Tapi saya jadi berpikir dan bertanya ketika Andy Tagihuma perpendapat bahwa,”film yang perna di produksi tentang Papua semuanya tidak mendalam, kurang dalam riset. Bukan hanya film tetapi buku-buku tentang Papua juga sama, tidak mendalam dalam riset.”

Saya jadi ingat kata Enrico Kondologit,”kita (Papua) ini baru mengenal teknologi, sehingga wajar kalau kita lambat untuk menyesuaikan dengan teman-teman diluar Papua bahkan diluar Indonesia. Mereka sudah jauh daripada kita.” Dalam kajian literasi juga sering dibicarakan tentang sejarah lisan yang panjang di Indonesia yang lebih kuat dalam tradisi lisan seperti cerita rakyat, dogeng, pantun dan syair. Belum seimbang dengan produksi tulisan yang reflektif, argumentatif dan akademis.

Tetapi saya berpikir bahwa, bukan berarti kita menunggu zaman akan mengubah kita, tapi kita perlu menyambut zaman dengan niat belajar dan apresiasi pengetahuan yang kuat. Saya setuju dengan kata seorang kritikus Irlandia, George Bernard Shaw,” Kemajuan adalah mustahil tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat mengubah pikirannya tidak dapat mengubah apa pun.”

(Nomen Douw)